【令和7年度最新】サ高住の補助金とは?補助金額から申請条件、手順まで

2025.04.10

事業主向けコラム

「サ高住を始めたいんだけど、補助金をもらえるの?どれくらいもらえるんだろう?」

「補助金をもらう要件にはどのようなものがあるの?」

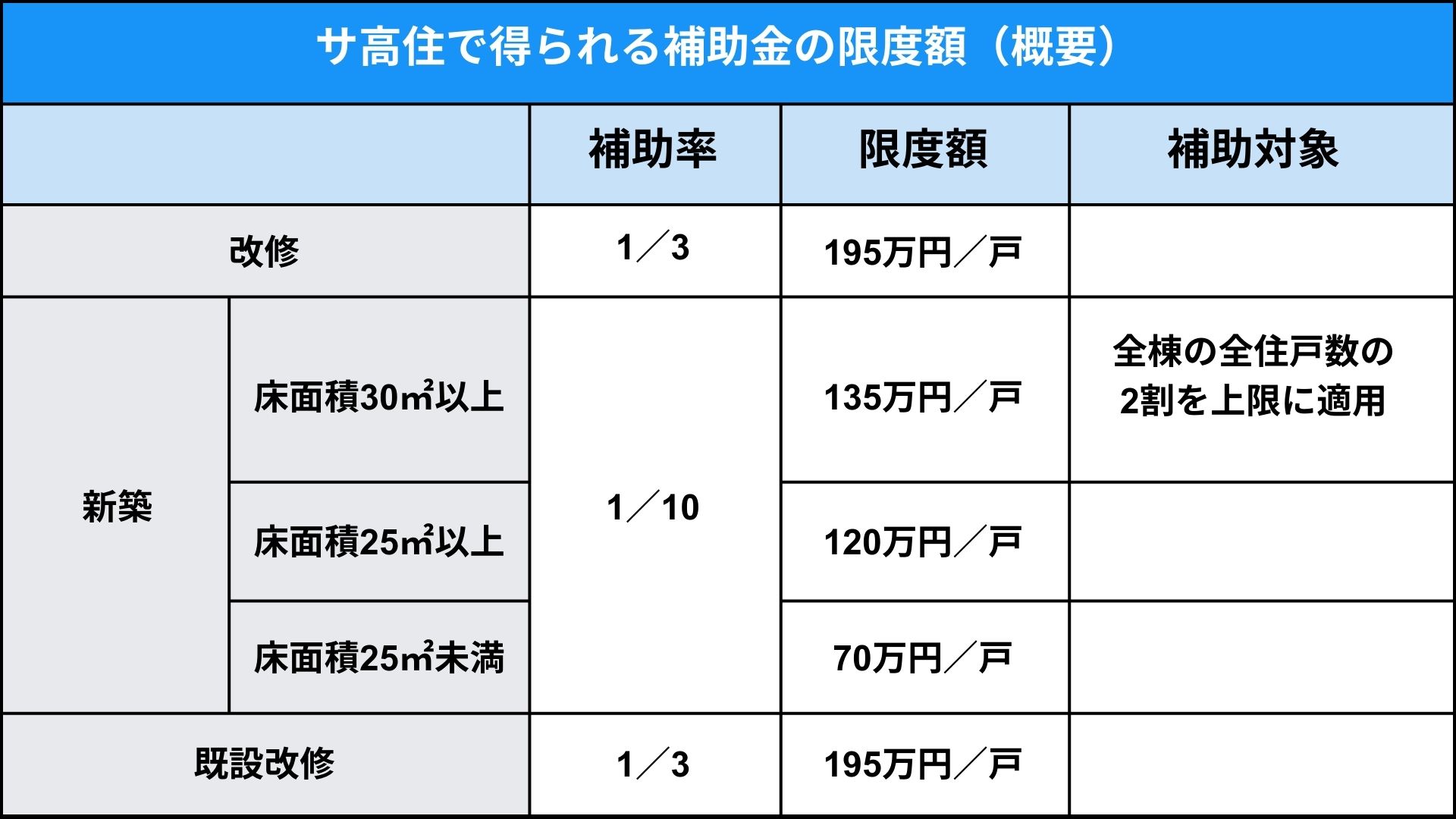

まず結論からお伝えすると、サ高住の補助金を利用すると、「新築事業」「改修を含む事業」「既設改修事業」の3パターンごとに、以下の金額がもらえます。

| サ高住の補助金額 | |

| 新築事業の場合(原則) | 新築建築費の1/10 (補助金額上限 70万円・120万円・135万円/戸) |

| 改修を含む事業の場合(原則) | 改修を含む事業費の1/3 (補助金額上限 195万円/戸) |

| 既設改修事業の場合(原則) | 既存改修事業費の1/3 (補助金額上限 195万円/戸) |

そもそもサ高住の補助金とは、高齢者が安心して暮らせる設備やサービスが整った施設を確保する目的で国土交通省が創設したもの。

正式名称は「サービス付き高齢者向け住宅整備事業(令和7年度スマートウェルネス住宅等推進事業)」と呼びます(以下、「サ高住の補助金」又は「サ高住補助金」と記述します。)。

「交付規程」で定めた「一定の基準」をクリアすると、サ高住建設や改修にかかった建設工事費用の一部を「国が負担」してくれるのです。

「2025年問題」とも呼ばれる先進国の中でも著しい高齢化社会を背景として、「終の棲家」としての役割を担う「サ高住」や「有料老人ホーム」の需要は年々高まりつつあります。

高齢者向けの賃貸住宅を「サ高住」の要件を満たして建築(※新築または改修工事)することで、公的な「補助金」が受けられるだけでなく、住宅供給促進税制による税負担の軽減を受けることも可能となります。

そのため、サ高住運営事業に新たに参入する介護事業者や不動産事業者等も増え続けています。高齢者が年々増えていく事実に着目すると、ビジネスとしても安定的な需要が見込め、かつ「社会貢献」としても意義のある「サ高住の建設」には、近年ますます注目が集まる分野といえます。

ただし注意点もあります。

詳しくは後述しますが、サ高住の補助金を受けるためには細かい要件をクリアする必要があるため、様々な点に細心の注意が必要です。

サ高住の補助金はあらかじめ補助率と、住宅の種類や戸数による限度額が細かく設定されています。

年度ごとでも変更が生じることにも注意が必要です。

補助金を受け取るための交付要件を細かく確認し、間違いのないサ高住建設を進めなければなりません。

| もし失敗すると補助金が受けられなくなるリスクや後から返還を求められることもあります。 |

そこで、この記事では、「サ高住の補助金」に関する最新情報を詳しく解説していきます。

| この記事を読めば分かること |

| ・サ高住の補助金をどれくらいもらえるのか ・サ高住の補助金申請の条件 ・サ高住の補助金の申請方法 ・サ高住の補助金以外の税制について ・補助金以外にも知っておきたいサ高住経営のポイント |

この記事をお読みいただければ、サ高住の補助金についての知識は網羅できます。ぜひ、サ高住建設や運営に役立てていただければ幸いです。

1.サ高住の補助額と申請の詳細について

冒頭で解説した通り、サ高住を建設することで「補助金」を受けることが可能です。まずこの章では、サ高住の補助金の概要について詳しく解説していきます。

サービス付き高齢者向け住宅の整備に要する費用と、サ高住と併設されることの多い「高齢者生活支援施設(地域交流施設等・介護関連施施設等)」の整備に要する費用のそれぞれに対して、あらかじめ定められた補助率を適用して算定します(※補助上限額があります)。

1-1.サ高住の補助金でもらえる額

まずサ高住の補助金でもらえる額は、以下のとおり新築工事か改修工事かによって異なります。

| 新築工事(補助率:10分の1) | 改修工事(補助率:3分の1) | |

| 住居部分(1戸当たり) | 上限 70万円・120万円・135万円/戸 | 上限70万円・120万円・135万円・195万円/戸 |

| 施設部分(1施設当たり) | 1,000万円/施設 | |

ここでは、サ高住の補助金を受けられる条件や算出方法を解説していきます。サ高住は基本となる「住宅」の場合と、「高齢者生活支援施設」の場合とでは、補助金の限度額や、そもそも対象となるかどうかについて類型ごとに可否が異なるため、それぞれ解説します。

1-1-1.新築工事に係る補助金の補助率と額の上限

サ高住の新築工事に係る補助金の補助率は「10分の1」です。

住宅部分の上限額は1戸当たり70万円・120万円・135万円のいずれか(床面積等の条件により異なる)、高齢者生活支援施設部分は1施設当たり1,000万円です。

サ高住を「新築」する場合に受けられる補助額の対象と補助率は以下の通りです。行政書士法人エベレストが支援に入る場合に一番多い類型が、当該「(サ高住の)新築事業」です。

| 補助の対象となる工事の内容と補助率 | |

| 補助対象事業費 | サービス付き高齢者向け住宅等の新築工事に要する工事費のうち、補助対象になりうる費用 |

| 補助率 | 1/10 (但し、戸に応じて補助上限あり) |

補助金の上限は以下の表をご覧ください。

| 事業部分 | 補助条件 | 補助率 | 補助金の上限 | |

| 住宅部分 | 夫婦型サービス付き高齢者向け住宅(A)

以下を全て満たすもの ※入居世帯を夫婦などに限定する場合を除き、補助申請する住戸数の 2割以内の戸数が上限 |

1/10 (※1) |

1戸当たり 135万円 |

|

| 一般型サービス付き 高齢者向け住宅 (上記A以外のもの) |

床面積が 25 ㎡以上の住戸(B) | 1戸当たり 120万円 (※2) |

||

| 床面積が 25 ㎡未満の住戸(C) | 1戸当たり 70万円 (※2) |

|||

| 施設部分 | 補助対象となる高齢者生活支援施設 | 1施設当たり 1,000万円 (※3) |

||

※1 ZEH相当水準の整備を実施する場合の補助率は「3/26」とされ、やや優遇されます。但し、この場合においても、再生可能エネルギー等設備の設置にあっては1/10とします。

※2 ZEH相当水準の整備を実施する場合は補助限度額を1.2倍とし、車椅子使用者に必要な空間を確保した便所及び浴室等を設ける場合は10万円/戸を各補助限度額に上乗せします。

※3 都市再構築型高齢者生活支援施設等整備事業の認可を受けた事業におけるサービス付き高齢者向け住宅内の高齢者生活支援施設で、「スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付要綱」第5第2項の規定に該当するものは、1施設あたりの上限が1,200万円となります。また、高齢者生活支援施設等に係る負担増分用地費を補助対象事業費に加算します。該当する場合は、個別に整備事業事務局まで相談してください。

原則的には、新築工事に係る補助対象事業費の「10分の1」が支給されますが、住宅の種類によって一戸あたりの「上限額」が決められています。補助率と補助金の上限を計算し、「少ないほう」が補助額として算出されます。

これを踏まえて、一例を算出したものが以下の通りです。10分の1で計算された「2,000万円」とならないことに注意しましょう。

【算出の例】

ただし、以下の区域の双方に該当する地域の土地に新築する場合の補助額は、原則として<補助対象外>となりますので、注意が必要です。ここは令和6年度公募では「半額」とされていましたが、令和7年度公募ではより厳しくなり、原則として<補助対象外>となりました。

| ・都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域 ・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項の規定に基づく土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(水防法第14条第1項もしくは第2項の規定に基づく洪水浸水想定区域又は同法第14条の3第1項の規定に基づく高潮浸水想定区域で浸水想定高さ3m以上の区域) |

1-1-2.改修工事に係る補助金の補助率と額の上限

サ高住の改修工事に係る補助金の補助率は「3分の1」です。

住宅部分の上限額は1戸当たり70万円・120万円・135万円・195万円(補助条件により異なる)、高齢者生活支援施設部分については1施設当たり1,000万円です。

住宅部分は新築工事と同様に、例えば既存ストック型サービス付き高齢者向け住宅であれば1戸当たり195万円、床面積が25㎡以上の一般型サービス付き高齢者向け住宅なら120万円というように、補助条件によって異なります。

既存の高齢者向け施設(有料老人ホームや特別養護老人ホーム等)やその他の建築物(アパートや民間企業の社宅等)を「改修」して、新たに「サ高住」とする事業の場合です。この「改修を含む事業」で申請する場合に、受けられる補助額の対象と補助率は、以下の通りです。

| 補助の対象となる工事の内容と補助率 | ||

| 補助対象事業費 | サービス付き高齢者向け住宅の改修工事に要する費用のうち、右のア~オに掲げる工事に要する費用のうち、補助対象になりうる費用用 | ア.住宅の共用部分に係る工事(共同利用設備を含む)

イ.住宅の住戸部分に係る工事のうち、加齢対応構造等(加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造・設備)の設置・改修工事 ウ.住宅の住戸部分に係る工事のうち、用途変更に伴い建築基準法等の法令に適合させるために必要となる構造・設備の設置・改修工事 エ.車椅子使用者に必要な空間を確保した便所及び浴室等を設置するバリアフリー改修工事 オ.省エネ性能の向上のための構造・設備の改修工事 |

| 高齢者生活支援施設の改修工事に要する費用のうち、補助対象になりうる費用 | ||

| 補助率 | 3分の1 | |

補助金の補助率と額の上限は以下の表をご覧ください。

| 事業部分 | 補助条件 | 補助率 | 補助金の上限 | |

| 住宅部分 | 既存ストック型サービス付き高齢者向け住宅(A) 以下の①~④に該当するもの ① 既存ストックを活用し、改修工事等によりサービス付き高齢者向け住宅を整備する際に、建築基準法・消防法・バリアフリー法等の法令に適合させるための工事(※スプリンクラー設備の設置工事、自動火災報知設備の設置工事、防火性・遮音性が確保された戸境壁への改修工事等)が新たに必要となること ②階段室型の共同住宅を活用し、新たに共用廊下を設置すること ③車椅子使用者に必要な空間を確保した便所及び浴室等を設置すること ④省エネ性能の向上のための構造・設備の改修を実施すること |

1/3 | 1戸当たり 195万円 |

|

| 夫婦型サービス付き高齢者向け住宅 以下を全て満たすもの ①住戸部分の床面積が 30 ㎡以上であること ②住戸部分に基本設備※が全て設置されていること ※便所、洗面、浴室、台所、収納 ※入居世帯を夫婦などに限定する場合を除き、補助申請する住戸数の2割以内の戸数が上限となります。 |

1戸当たり 135万円 |

|||

| 一般型サービス付き 高齢者向け住宅 |

床面積が 25 ㎡以上の住戸 | 1戸当たり 120万円 |

||

| 床面積が 25 ㎡未満の住戸 | 1戸当たり 70万円 |

|||

| 施設部分 | 補助対象となる高齢者生活支援施設 | 1施設当たり 1,000 万円 (※) |

||

※都市再構築型高齢者生活支援施設等整備事業の認可を受けた事業におけるサービス付き高齢者向け住宅内の高齢者生活支援施設で、「スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付要綱」第5第2項の規定に該当するものは、1施設あたりの上限が1,200万円となります。また、高齢者生活支援施設等に係る負担増分用地費を補助対象事業費に加算します。該当する場合は、個別に整備事業事務局まで相談してください。

これを踏まえて、一例を算出したものが以下の通りです。この場合において、補助上限額を合計した「1,575万円」とはならないためご注意ください。

【算出の例】

ただし、以下の区域の双方に該当する地域で改修する場合は、原則として<補助対象外>になります。

| ・都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域 ・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項の規定に基づく土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(水防法第14条第1項もしくは第2項の規定に基づく洪水浸水想定区域又は同法第14条の3第1項の規定に基づく高潮浸水想定区域で浸水想定高さ3m以上の区域) |

改修工事にも、補助対象となるかならないかといった条件や注意事項が綿密に決められています。

なお、「改修を目的とした住宅等の取得」に対しても、「住宅等の取得に要する費用(※用地費は除く)」の「10分の1」が補助対象となり得る点も重要です(※改修に係る費用の補助額との合計に各上限額を適用します)。

その他の詳細に関しては必ずサービス付き高齢者向け住宅設備事業の公式のホームページを確認してください。

1-2.サ高住の補助金申請の登録基準

サ高住の補助金申請のために必要な、「サ高住の登録基準」は、以下の通りに設定されています。なお、サ高住を開設する市区町村によっては、個別の登録基準が設けられている場合もございますので、必ず開設を計画する市区町村等の担当窓口にて確認するようにしてください。

| ハード | ○床面積は原則25㎡以上(※税制優遇の適用要件と異なる場合があります)

○構造・設備が一定の基準を満たすこと ○バリアフリー構造であること(廊下幅、段差解消、手すり設置) |

| サービス | 必須サービス:状況把握サービス・生活相談サービス ※その他のサービスの例:食事の提供、清掃・洗濯等の家事補助 |

| 契約内容 | 長期入院を理由に事業者から一方的に解約できない事など、居住の安定が図られた契約であること

敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しない事 など |

1-3.サ高住の補助金申請の要件

ここからは、より詳細にサ高住の補助金申請」の要件を確認していきましょう。特に重要な点は赤文字にしていますので、参考にしてみてください。

| サ高住の補助金申請の要件の詳細 | ||||

| 要件 | 要件の詳細 | 新規事業 | 改修を含む事業 | 既設改修事業 |

| サービス付き高齢者向け住宅として登録された住宅であること | 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成 13 年法律第 26 号)第5条第1項に規定されるサービス付き高齢者向け住宅として、新たに登録されたものが対象。交付申請の際に登録が完了している必要があります。

※既に登録されている住宅において増築または改修工事により新たに住宅を追加整備し変更登録を行う事業で、工事前には変更登録の手続きが出来ない場合は、完了実績報告の時点までに変更登録が完了していること。 |

● | ● | ● |

| サービス付き高齢者向け住宅として 10 年以上登録・運営するものであること | これに反して早期に登録・運営が中止された場合には、補助金返還などの対象となる。

〇サービス付き高齢者向け住宅の登録は5年毎の更新制となりますので、少なくとも10年間は登録された状態が継続されるよう、必要に応じて更新を行っていただく必要があります。これに反して早期に登録・運営が中止された場合には、補助金返還などの対象となります。また、補助事業を完了した日(補助対象財産の管理を開始した日(既設改修の場合は完了実績報告日)をいう)から10年未満で譲渡等の処分をする場合には、国庫納付金の手続きが必要となります。 〇上記の期間中であっても、適正に入居者募集に努めているにもかかわらず3か月以上の間、高齢者の入居者を確保できない住戸は、高齢者以外の者に賃貸することができます。ただし、この住戸の賃貸については、原則として、一度限りとし、補助対象となる住戸数の2割以内かつ、2年以内の期間を定めた借地借家法第38条に基づく定期建物賃貸借とすることが必要です。また、この場合、速やかに国土交通省に報告いただくことが必要となります。さらに、上記の範囲を超えた使用を行おうとする場合は、個別に国土交通大臣の承認が必要となりますので、事前に整備事業事務局に相談をしていただくことが必要です。 〇高齢者世帯以外の者に賃貸する期間中は、当該住戸についてはサービス付き高齢者向け住宅の登録廃止が必要となりますが、この期間中に本来の入居者である高齢者を確保するための取組を実施していただき、高齢者世帯以外の者への賃貸期間が終了した後は再登録していただくことになります。 |

● | ● | ● |

| 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないように定められるものであること | 補助を受けようとする住宅の予定家賃の額が、比較の対象とする近傍同種の住宅の家賃の額から大きく乖離していないことが必要。

〇原則として、補助申請に係る住宅の所在地に近いサービス付き高齢者向け住宅から3件抽出し、公募要領に掲げる式により予定家賃と近傍同種の住宅の家賃の1㎡当たりの家賃単価額を算出してください。補助を受けようとする住宅の予定家賃の額が、比較の対象とする近傍同種の住宅の家賃の額から大きく乖離していないことが必要です。 ただし、補助申請に係る住宅の所在地に近いサービス付き高齢者向け住宅がない場合、補助申請に係る住宅の所在地に近い一般賃貸住宅から、可能な限り同種の賃貸住宅を抽出してください。 「近傍」:原則として補助申請に係る住宅の存する市区町村内の地域内とします。 「同種」:原則として規模・構造が同種のサービス付き高齢者向け住宅とします。 |

● | ● | ● |

| 事業に要する資金の調達が確実であること | 金融機関の融資を受ける事業である場合には、融資内諾を得たものであること。 | ● | ● | ● |

| 入居者からの家賃等の徴収方法が、前払いによるものに限定されていないものであること | – | ● | ● | ● |

| 【令和7年度新設】サービス付き高齢者向け住宅等が立地する都道府県に対しては次の①の観点、市区町村に対しては次の①から④までの観点から意見を聴取し、当該都道府県及び市区町村のまちづくり方針と整合していること | ①地域の需要等を踏まえた高齢者住宅の確保

②公共交通機関へのアクセス等の立地 ③医療・介護サービスとの連携体制等 ④立地誘導や防災その他まちづくりとの整合 |

● | ● | – |

| 改修を含む事業及び既設改修事業の場合は、右の全ての要件を満たすものであること | 〇交付申請時に入居者(または施設の利用者)がいる場合にあっては、改修工事の実施について入居者の同意を得ていること。

〇改修を行う住宅等が、昭和 56 年6月1日以降に着工した建築物であること。 ただし、本整備事業の補助を受けて行う改修工事において耐震改修工事を実施する場合または既に地震に対する安全性に係る建築基準法またはこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合することが確認されている場合については、この限りではない。 〇改修を行う既存の住宅等は、築1年以上の建築物であること。 |

– | ● | ● |

| サービス付き高齢者向け住宅の入居者が任意の事業者による介護サービスを選択して利用できること | 入居者が介護保険を利用する際に、利用者自らの選択に基づき、多様な主体から総合的にサービスを受けることができるように配慮することが必要。 | ● | ● | ● |

| 運営事業者又は提携事業者が提供する介護サービス等の内容を、情報提供システムにて公開し、適宜情報の更新を行うこと | 「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」において、介護サービス等の内容を情報公開するとともに、介護サービス等の内容について変更があった場合には、速やかに公開情報の更新を行うこと。 | ● | ● | ● |

| サービス付き高齢者向け住宅の運営事業者が遵守するべき事項として、以下に示す3点を遵守する旨を宣誓すること | 〇入居者が、希望する任意の事業者による介護サービスを利用できるような環境づくりをすること。

〇サ高住の運営事業者(又は提携事業者)が介護サービスを提供する場合においては、必須である生活支援サービスの対価を含む家賃を、不当に廉価にすることなく、適正な水準に設定すること。 〇サ高住の運営事業者(又は提携事業者)が介護サービスを提供する場合においては、入居者の希望を尊重しつつも、入居者ができるだけ自立して生活することができるよう、必要最低限の介護サービスを提供するよう努めるとともに、介護度の維持・改善に努めること。なお、上記の宣誓については、別途「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」においても実施(公開)していただきます。 |

● | ● | ● |

| 事業対象とする住宅において特定賃貸借契約(いわゆるサブリース契約)を締結する場合 | 事業対象とする住宅において特定賃貸借契約(いわゆるサブリース契約)を締結する場合は、特定賃貸借契約締結前に特定転貸事業者から契約内容の重要事項の説明を受け、書面の交付を受けたことの確認をするとともに、重要事項説明書および特定賃貸借契約書の写しを提出すること | ● | ● | – |

| 新築のサ高住の立地が、「土砂災害特別警戒区域」「災害危険区域」「浸水被害防止区域」に原則として該当しないこと | サービス付き高齢者向け住宅の立地は、原則として以下に該当しないこと。

・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条1項の規定に基づく「土砂災害特別警戒区域」 ・建築基準法第39条第1項に規定する「災害危険区域」(急傾斜地の崩壊による災害危険地域の防止に関する法律第3条第1項に規定する「急傾斜地崩壊危険区域」又は地すべり等防止法第3条第1項に規定する「地滑り防止区域」と重複する区域に限る) ・特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第56条第1項の規定に基づく「浸水被害防止区域」 ◯主な適用除外例 ・当該事業と併せて実施する対策により、建築行為の制限が解除される場合 ・区域内に立地する既存住宅の建替にあたって代替地がない等、立地制限上やむを得ない場合 |

● | – | – |

| 「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域又は浸水被害防止区域)内」で建設された住宅のうち、3戸以上のもので、都市再生特別措置法に基づき立地を適正なものとするために行われた市町村長の勧告に従わなかった旨の公表にかかるものに原則該当しないこと。 | ただし、令和4年度までに事業採択、事業(設計)に着手している場合は適用しない。 | ● | – | – |

| 【令和7年度新設】市街化調整区域であって、土砂災害警戒区域又は浸水想定区域に該当する区域に原則として該当しないこと。 | ただし、令和6年度までに事業採択、事業(設計)に着手している場合は、適用しない。なお、令和6年度に事業採択等がなされ、補助額半額の規定が適用される事業は、当該半額の規定を適用する。 | ● | – | – |

| サービス付き高齢者向け住宅は、地方公共団体から応急仮設住宅又は福祉避難所としての利用について要請があった場合に、協定締結等の協議に応じること | また、運営上支障がある等の特段の事情がある場合を除き、地方公共団体と協議のうえ、要配慮者(原則としてサ高住入居資格を有する者)を受け入れること | ● | ● | – |

| 家賃の限度額は、所在市区町村に応じて設定した額とすること。 | 家賃の限度額は、基準額 16 万円に公営住宅法施行令(昭和 26 年政令第240 号)第2条第1項一号に基づく公営住宅の存する市町村の立地条件の偏差を表す数値を乗じた額とすること

◯補助を受けようとする住宅の予定家賃額は、家賃限度額を超えないことが必要。 |

● | ● | ● |

| 入居者の要介護状態区分(要介護等の認定内容)に応じて家賃等が設定されていないこと | – | ● | ● | ● |

| 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)(以下「建築物省エネ法」という。)第2条第1項第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に原則として適合すること。 | 〇主な適用除外例

・居室を有しないものまたは開放性が高いものとして建築物省エネ法第18条第一号の規定に適合するもの ・伝統的構法である住宅または気候風土対応型である住宅として令和元年国土交通省告示第786号の規定に適合する住宅 |

● | – | – |

| 災害対策基本法(昭和36年度法律第223号)第42条第1項に規定する市町村地域防災計画に位置づけられたサービス付き高齢者向け住宅について、水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第二号及び同法第15条第1項第三号の規定に基づき、避難計画を作成し、避難訓練を実施すること。 | また、令和4年度以降に事業採択されたサービス付き高齢者向け住宅について、事業採択後に新たに市町村地域防災計画に位置づけられた場合も、避難計画の作成及び避難訓練の実施が求められます。 | ● | ● | ● |

※参考:令和7年度サービス付き高齢者向け住宅整備事業交付申請要領

これらはサービス付き高齢者向け住宅設備事業の補助金交付を進めるスマートウェルネス住宅等推進事業事務局が交付規程(公募要領)にて設定しているものです。

また、年によって変更などの可能性があるため、要件詳細に関しては必ず「サービス付き高齢者向け住宅設備事業の公式のホームページ」を確認するようにしてください。

1-4.サ高住の補助金の申請の流れ

サ高住の補助金の申請を行う流れを解説します。

ここで重要なポイントは、①補助金の交付申請に先立ち「事業登録」を令和7年9月10日(水)までに行い、②補助対象となる事業に着手する「前」に申請を行い、交付決定を受けなければならない点が最大の注意点です。

ここでいう「着手」の定義は以下のように定められています。サ高住シェルパを運営する「行政書士法人エベレスト」がサ高住補助金の支援を始めた当初(2016年頃)では、新築事業においても「請負契約の締結」が「事業着手」と判断されるときもありました。

「停止条件付請負契約」とすることで書面締結を済ませておく手法も認められるようになりましたが、今でも「調査設計計画」及び「既設改修事業」の場合においては、「委託契約行為(契約締結)等が着手」とされる点に注意するようにしてください。

| サ高住補助金申請での「着工」の定義 | |

| 新築工事の着工の定義 | 以下のうちいずれか早い工事(原則)

・根切り |

| 改修工事の着工の定義 | 解体工事(原則)

※ただし解体工事の費用を事業費に含めないときは、実際に工事を始めたタイミングを着工とみなす。 |

| 調査設計計画費用(改修に限る)の着工の定義 | 設計の契約行為をもって判断する

※補助事業に関する契約の締結は、交付決定通知書の日付以降に行うこと。 |

| 既設改修事業の着工の定義 | 原則として、工事請負契約等の締結をもって事業着手とみなす |

| 地域生活拠点型再開発事業における「サ高住部分の着工」の定義 | (ⅰ)再開発ビルそのものに着工する段階でサ高住を入れることが決定している場合:再開発ビルの着工

(ⅱ)再開発ビルの躯体工事中にサ高住を入れることが決定した場合:サ高住が入るフロアの床の着工 (ⅲ)再開発ビルの躯体完成後、内装工事開始前にサ高住を入れることが決定した場合:サ高住が入るフロアの内装工事の着工 (ⅳ)再開発ビルの内装工事完了後、C工事開始前にサ高住を入れることが決定した場合:サ高住のためのC工事の着工 |

※実務上、工期スケジュールを少しでも短縮するために、外構工事や敷地外工事、準備工事(宅地造成工事等)を先行して検討する場合が少なくありません。具体的にどういった工事が認められるか(着手にならないか)については判断が難しいため、個別に事務局に照会を行い、慎重に進めていく必要があるため、ご注意ください。

これらに注意し、まずは必ず申請を行うだけではなく、「交付決定」を受けてから「事業の着手」に移ります。

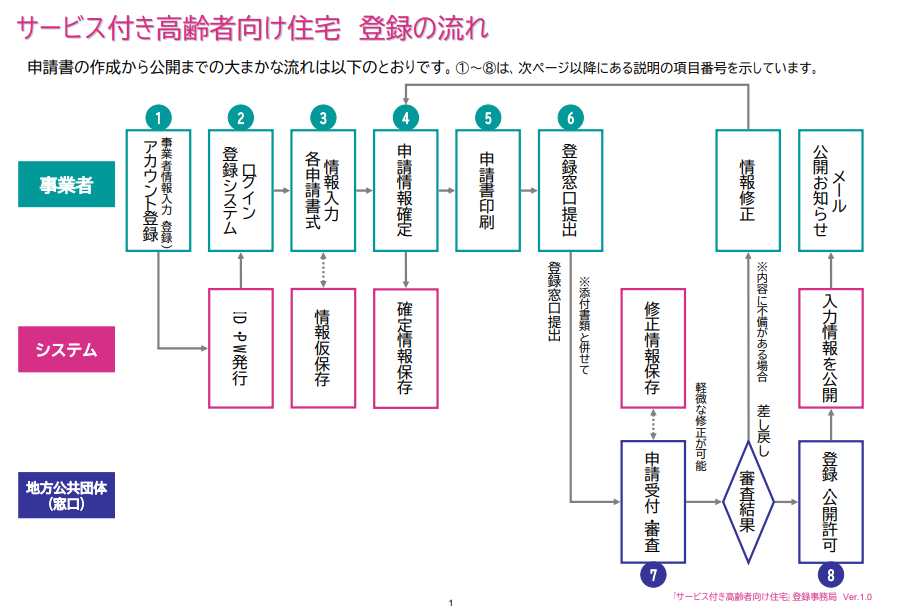

サ高住の申請のおおまかな流れは以下の通りです。

| サ高住の補助金の申請の流れ | ||

| ① | 登録申請 | サ高住補助金事務局に交付申請を行う前に、都道府県へサ高住の登録申請を行い、登録通知が発出されたら交付申請を行う。なお、登録完了前の段階においても「事前審査」をしてもらうことが可能であり、実務上はほぼ必ず事前審査を経ています(※行政書士法人エベレストの場合です)。

※登録基準や申請時の提出物等については、都道府県知事が策定する「高齢者居住安定確保計画」において独自の基準が設けられている場合があるため、必ず登録窓口で確認する。 |

| ② | 交付申請 | 事業登録を交付申請前に行い、都道府県及び市区町村へ意見聴取を行います(令和7年度から新設・義務化された手続き)。その後、登録申請手続きと並行しながら、サ高住補助金事務局へ「事前相談」を行い、登録完了ごとに「交付申請書」を実施。最終的な審査が行われ、細かい点の補正指示対応などを経て、「交付決定通知」が発出されます。 |

| ③ | 事業着手 | 交付決定通知が発出されるまで事業に着手してはならないため、ご注意下さい。工事着工「前」と工事着工「後」の写真等を事務局へ提出することが必要です。 |

| ④ | 完了実績報告書の提出 | 完了実施報告段階においても、工事代金等の支出が本当だったかどうか等が審査されます |

| ⑤ | 補助金額の確定通知 | 審査が通ったら「補助金の額の確定通知書」が発出されます。 |

| ⑥ | 補助金の受領 | 補助金額が確定後、翌月末以降に登録した口座に振り込まれます。 |

こうした流れで補助金の申請から受領までを行います。

| 【注意】サ高住の補助金申請の流れは複雑! |

| 大まかな流れに関しては以上に示した通りです。この表を見ると一見シンプルなようですが、実際の申請の手続きはより複雑です。

以下は、新築事業および改修を含む事業の手続の流れを細かく示したものです。

※参考:サービス付き高齢者向け住宅設備事業の公式のホームページより このように複雑な手続を行って補助金をようやく受け取れる流れとなります。 また、交付申請の前に行う「サ高住の登録申請」も、以下のように複雑な手続が必要になります。

サ高住の補助金申請は複雑なため、サ高住の建設・運営においてはサ高住専門の運営事業者と提携して進めることが一般的です。サ高住専門の運営事業者は複雑な手続やその他の運営における様々なノウハウを持っており、提携することで迅速かつ確実にサ高住経営を行うことができます。 サ高住の運営事業者に関して詳しくは、「5.サ高住経営の事業提携なら「サ高住シェルパ」がおすすめ」でも詳しく解説しています。 |

1-5.サ高住の補助金の申請に必要な書類

サ高住の補助金の申請に必要な書類は、以下の通りです。

| 新築事業及び改修を含む事業の場合 | ||

| 区分 | 番号 | 提出書類 |

| 必須書類 | ① | 提出書類リスト |

| ② | 令和7年度サービス付き高齢者向け住宅整備事業交付申請書 | |

| 印鑑証明書(交付申請者のみ、交付申請日の3か月前以降に発行された原本) | ||

| 委任状(必須様式あり、交付申請者は実印。事務担当者が交付申請者本人の場合は不要) | ||

| 添付書類 | ③ | サービス付き高齢者向け住宅登録通知の写し |

| ④ | サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書の写し(別紙・別添含む) | |

| ⑤ | 申請建物の配置図、案内図(付近見取り図) | |

| ⑥ | 土砂災害特別警戒区域・浸水被害防止区域と建設地の関係が分かる資料 | |

| ⑦ | 申請建物の平面図 | |

| ⑧ | 住戸タイプごとの平面詳細図 | |

| ⑨ | 用途別求積図、面積表 | |

| ⑩ | 按分面積表 | |

| ⑪ | 工事費内訳書 | |

| ⑫ | 建設工事発注先の妥当性説明書 | |

| ⑬ | 事業費総括表 | |

| ⑭ | 需要予測書 | |

| ⑮ | 地域との連携計画書 | |

| ⑯ | 融資の内諾を証する書面の写し | |

| ⑰ | 意見聴取に対する回答書の写し、意見聴取申請書(鑑)の写し | |

| ⑱ | 既存物件の運営情報公開・入居状況報告書 | |

| ⑲ | 「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」に関する報告書 | |

| ⑳ | 「ZEH相当水準」の性能を示す資料 (新築事業でZEH相当水準の整備を実施する場合のみ) 第三者機関発行の評価書(BELS評価書等)(写)等 ※交付申請時に提出が出来ない場合は、完了実績報告時に提出してください。 |

|

| ㉑ | 建築基準法に基づく確認申請書(第一面〜第三面)(写) 地域・地区の記載内容によって追加資料の提出が必要になる場合があります。また、改修事業については、用途変更に伴う改修工事について補助申請する場合に限り提出してください。 |

|

| ㉒ | 建築基準法に基づく確認済証(写) 改修事業については、用途変更に伴う改修工事について補助申請する場合に限り提出してください。当初建築以降に、建築確認による用途変更が行われている場合には、直近(最終)の建物用途区分を示す資料(変更建築確認関係書類その他)の提出が必要となります。 |

|

| ㉓ | その他事務局が求める書類 | |

改修を含む事業の場合や調査設計計画の場合、既設改修事業の場合は必要書類が異なります。

詳しくは、サービス付き高齢者向け住宅設備事業の公式のホームページでご確認ください。

1-6.完了実績報告に必要な書類

補助金申請を行い建設が完了したら、完了実績報告を行います。サ高住の補助金を受けるには、建設が終わってからこの完了実績報告を行い、審査を受ける必要があるのです。

| 新築事業及び改修を含む事業の場合 | ||

| 区分 | 番号 | 提出書類 |

| 必須書類 | ① | 報告の内容と提出書類リスト |

| ② | 令和7年度サービス付き高齢者向け住宅整備事業完了実績報告書 | |

| 印鑑証明書(建築主のみ。完了報告日の3か月前以降に発行された原本) | ||

| 添付書類 | ③ | 建築確認済証の写し |

| ④ | 完了検査の検査済証の写し | |

| ⑤ | 建築士による工事監理報告書の写し | |

| ⑥ | 建築士による工事内容確認書・確認書 | |

| ⑦ | 工事内容の確認を行った建築士の免許証の写し | |

| ⑧ | 事業完了状況の写真報告 | |

| ⑨ | 補助対象とした住宅および施設が適正に運用されることが確認できる書類 | |

| ⑩ | サービス付き高齢者向け住宅の運営事業者が遵守するべき事項を住宅情報提供システムに公開していることを証する書類 | |

| ⑪ | 事業費の総額が確認できる請負契約書または精算書等の写し | |

| ⑫ | 請負契約を締結した工事業者等からの請求書の写し | |

| ⑬ | 請負工事費に相当する領収書の写し | |

| ⑭ | 請負工事費に相当する送金伝票の写し | |

| ⑮ | 設計図書 | |

| ⑯ | 按分面積表 | |

| ⑰ | 工事費積算内訳が記載された積算書等、補助対象事業費を確認できる書類 | |

| ⑱ | 事業費総括表 | |

| ⑲ | 避難計画・避難訓練関係資料 市町村に提出する「避難確保計画」(写)及び「避難訓練実施報告書」(写) |

|

| ⑳ | 「ZEH相当水準」の性能を示す資料 (新築事業でZEH相当水準の整備を実施する場合のみ) 完了検査時の第三者機関発行の評価書(BELS評価書等)(写)等 |

|

| ㉑ | その他事務局が求める書類※1 | |

※1 その他事務局の求める書類のうち、必要に応じて「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」に関する報告書、重要事項説明書および特定賃貸借契約書の写しの提出を求める場合がある

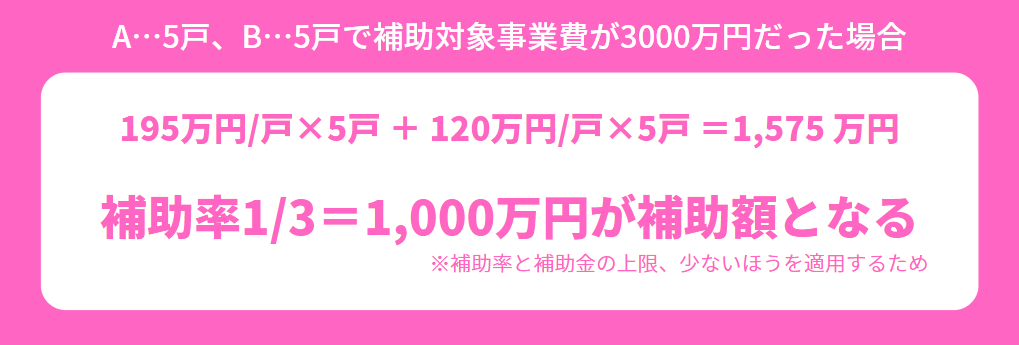

2.サ高住経営を行う場合の事業収支の例

ここで、サ高住経営を始めた場合の事業収支の例を見てみましょう。具体的な例を見ながら解説していきましょう。以下は、土地を購入してサ高住を経営する場合の事業収支の例です。

上の表で示されている各項目は、以下のような内容です。

| 建築本体工事 | 建物本体の工事のこと |

| 付帯工事 | 建築本体を施工するための工事のこと。それ自体が独立した使用目的とはならない。

例:地盤調査、足場工事、浄化槽設置工事、ガス配管工事など |

| その他開業資金 | その他に必要になる費用のこと。

例:什器、備品などの費用、人材募集、広告宣伝費など |

| 土地取得費 | 土地を購入するための費用 |

このケースでは、1,575万円の補助金を受けています。新築工事の場合、改修工事の場合(3分の1)と比べて、補助率が低いため、国としては「既存ストックの活用」に力を入れていることがよくわかります。

私(筆者)がサ高住補助金の支援を開始したころは新築工事の場合も高い補助率でしたが、現状では「新築工事」ではあまり高い補助率とは言えない状況です。

「建築費」自体も過去10年(2013→2023)でかなり上がっている印象ですので、「ないよりはあった方がいい」程度ではないでしょうか。個人的には、やはり「改修工事」で活用されることをお勧めしています。取得時の費用も対象になるというのも大きいですね。

なお、これらはあくまで「令和5年度」の場合であり、今後はさらなる減額・減率の可能性も否定できません。

上の例の場合、補助対象工事費を補助率1/10で計算した場合と戸数による限度額で計算した場合、補助率で計算した場合のほうが低いため1/10が適用になったという例です。

\複雑で面倒な手続きを一任できる/

3.サ高住の補助金以外の税制優遇

サ高住として登録申請が通ると、補助金のほかに様々な税制優遇があります。

3-1.税制優遇の措置(令和7年4月10日現在)※必ず最新情報について、都道府県及び市区町村にご確認ください!

サ高住で一定の要件を満たすと、「固定資産税」と「不動産取得税」において減税が適用になります。以下が、それぞれの税の軽減額の算出方法です。

<サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制:令和7年3月31日までに取得等した場合に適用>

| 税の種類 | 軽減額 | |

| 固定資産税 | 税額について2/3を参酌して、1/2以上5/6以下の範囲内で、減額の割合は各市町村が定める(適用は最初の5年間まで) | |

| 不動産取得税 | 家屋:1戸あたり1,200万円を課税標準から控除 | |

| 土地:家屋の床面積の2倍にあたる土地面積相当分の価格等を減額 等 | ||

固定資産税と不動産取得税の減額は、以下の要件を満たしている必要があります。

| 固定資産税と不動産取得税の要件【共通】 | ||

| 主な要件 | 床面積 | 30㎡以上160㎡以下/戸(共用部分含む。一般新築特例は40㎡以上280㎡以下/戸)

【一般新築特例】 |

| 戸数 | 10戸以上 | |

| 補助 | 国からサービス付き高齢者向け住宅に対する建設費補助を受けていること | |

| 構造 | 特定主要構造部が耐火構造又は主要構造部が準耐火構造であること 等 | |

| 適用期限 | 令和7年3月31日まで | |

参照:サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の概要|国土交通省

固定資産税の減税額は市町村ごとの条例により算出されます。自治体により額は異なるため、必ず自治体い確認を取るようにしましょう。

4.補助金以外にも知っておきたいサ高住経営のポイント

ここまでは補助金を受ける方法や要件、サ高住経営を行う上で受けられる減税について詳しく解説してきました。サ高住を開業することで、補助金や減税等様々なメリットがあることがお分かりいただけたかと思います。

とはいえ、サ高住開業して運営するにあたってはその他にも様々な点に注意する必要があります。ここからは、サ高住経営で補助金以外に最低限抑えておくべきポイントを3つ解説していきます。

4-1.利回りと質のバランスを見ながら経営する

サ高住の経営でポイントとなるのは、収益と利回りを把握する必要があるという点です。

サ高住は「介護付き有料老人ホーム」とは違い、業務形態は一般的なアパートやマンションと同じように、入居者から賃料を取ることを主として経営していくというものです。

ここまで解説してきたように、サ高住として施設を登録するためには様々な要件を満たす必要があるため、一般的なアパートやマンションに比べて気を遣うべき点は多いといえます。

その代わりに、一般的なアパートやマンションに比べて、(同種近傍家賃という制限はあるものの)サービス提供が紐づいていることもあり「賃料を比較的高く設定できる」という点がメリットともいえるでしょう。

かかる費用や利益を細かく把握し、設備やサービスにかかる費用や人件費などと賃料のバランスをうまくとることができれば、高い利回りで経営することも可能となるのです。

その一方で、高い利回りを目指すあまりに施設としてのクオリティを下げてしまったり人件費を最低限にしてしまうと、入居者の不満が出てしまうこともあります。利回りだけを考えるのではなく、サービスの質と利回りのバランスを見ながら経営する必要があります。

また、「不動産賃貸事業の要素がありつつも、根幹は介護関連事業である」という認識も非常に大事です。この意識がない、もてない場合は、残念ながら「サ高住の運営事業者」としては不適格と言わざるを得ないでしょう。

4-2.経営する上での人材確保を見通す

サ高住経営をするうえで人材確保は重要なポイントです。

魅力的な施設を建設しても、人材確保ができないと経営は失敗に終わってしまうこともあるためです。サ高住で必須となるサービスは「状況把握(安否確認)」と「生活相談」です。そのためには介護や福祉の専門家を常駐させる必要があります。

なお、「サ高住」は食事や入浴サービス等は必須項目ではありません。とはいえ、実際にはほとんどのサ高住でそうしたサービスが取り入れているのが実情です(※この場合には有料老人ホームにも該当することとなります)。

サービスを増やすほどに必要な人材も幅広くなってくるため、建設段階である程度人材確保ができるかどうか見通しを立てておく必要があるでしょう。

具体的にサ高住で必要な人材は以下の通りです。

| サ高住に必要な人材とは |

| 医療法人、指定居宅サービス事業者等に従事する者、有資格者(医師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員または介護職員初任者研修修了者) など |

その他、事務作業やフロント作業などを行う人材も必要となります。

こうした人材をどの程度確保できるのか見通しを立てずに開業してしまうと、人材が集まらずに失敗してしまう可能性があります。

特に、サ高住は地方の土地を活用して建設することが多いもの。土地は十分にあっても、いざという時に必要な人材が集まりづらいといったリスクもあるのです。入居者だけではなく、従業員に関する確保の観点からも、立地については慎重に選ぶようにしましょう。

4-3.安定した入居者供給を見通す

サ高住経営を成功させるためには、「安定した入居者の獲得」が必須です。

サ高住はいま需要が高まっており、国が先導して(サ高住補助金を交付することによって)施設を増やしている段階です。そのため、サ高住を作りさえすれば入居者には困らないと考える経営者も多いでしょう。

しかし、実際にはそれほど簡単なことではありません。競合が多い地域だったり、立地が悪いなどの理由でせっかく建設したサ高住に入居者が集まらないといったことも十分に考えられます。

また、入居者をうまく集めたとしてもサービスの質の悪さや人材不足などにより入居者を手放してしまう可能性も捨てきれません。

安定して入居者を確保するためには、サービスの向上や設備への投資のほかに、集客といった視点も取り入れる必要があるのです。サ高住は住居を建設しただけでは経営はうまくいきません。最終的な集客に至るまで見通しを立てておく必要があるのです。

5.サ高住経営の事業提携なら「サ高住シェルパ」がおすすめ(※行政書士法人エベレストが運営)

ここまで解説してきたように、サ高住建設の際には補助金申請を行うことで国からの補助を受けることができます。しかし、その補助金申請は必要書類も多く、手続きも複雑で簡単に行えるものではありません。

サ高住経営を成功させるためには、そうした細かな手続きや登録等に関して専門のプロに委託することがおすすめです。登録や補助金の申請にかかる膨大な時間を節約できるうえ、より確実に手続を進めることができるのです。

サ高住シェルパは、2015年に「サービス付き高齢者向け住宅」(サ高住)の登録申請及びサービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金の申請代行サービスを開始。大手建築メーカーや施主となる社会福祉法人、民間介護事業者との業務提携を行ってきた行政書士法人です。

サ高住シェルパの強みは、複雑で面倒な手続きを一任できる点です。

「1-4.サ高住の補助金の申請の流れ」で解説した通り、サ高住建設には補助金申請など複雑な手続が必要です。しかし、サ高住シェルパはその手続を一手に引き受けることができます。

また、サ高住シェルパは登録申請サービスだけでなく、複数の建築請負メーカーからの合い見積もりの代行サービスやアフターフォローなども行います。

| サ高住シェルパの3つの強み | |

| 複数の建築請負会社から相見積りが可能 | 建設予定のサ高住のある程度の大きさを決めたうえで、サ高住が提携する信頼できる大手ハウスメーカーに合い見積もりが可能。 |

| あらゆる諸手続きや事前検討を一括窓口で対応 | 融資申請支援や相続税対策シミュレーション、都道府県に対する登録申請、補助金申請等のあらゆる諸手続きを一括で対応。 |

| 安心のアフターフォロー体制 | いざサ高住運営をスタートするにあたり、入居者や人材の確保等アフターフォローも充実 |

サ高住経営でのあらゆる心配事をフォローしてくれるのが、サ高住シェルパなのです。

サ高住シェルパと業務提携を行うことで、スピーディかつ確実にサ高住の建設から運営までを叶えることができるでしょう。

\複雑で面倒な手続きを一任できる/

6.まとめ

以上、この記事ではサ高住の補助金について以下のことを詳しく解説してきました。

| この記事を読んで分かったこと |

| ・サ高住の補助金をどれくらいもらえるのか ・サ高住の補助金申請の条件 ・サ高住の補助金の申請方法 ・サ高住の補助金以外の税制について ・補助金以外にも知っておきたいサ高住経営のポイント |

サ高住経営は社会貢献にもなり、ビジネスとしても注目されている事業です。補助金を申請することで設立にかかる資金を節約することができます。

とはいえ、補助金の申請手続は複雑で、簡単ではありません。迅速かつ確実に申請などの手続を行いたいのであれば、行政手続きのプロに委託することが望ましいでしょう。

ぜひこの記事を参考にしていただき、補助金申請を行ってサ高住開設に向けて行動を開始していただければ幸いです。